下交叉症候群 之定義、原因、症狀、建議、治療 – 松山景能物理治療所

-

下交叉症候群 定義

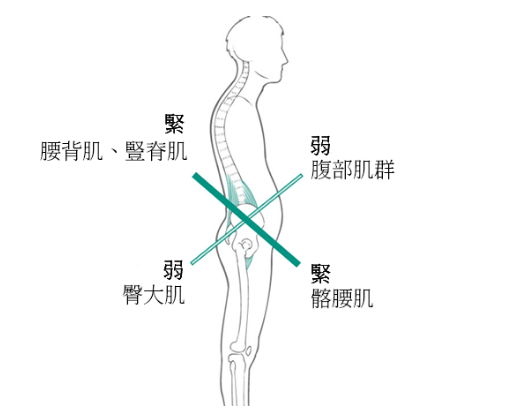

下交叉症候群 主要指腰腹臀腿部區域的肌肉不平衡,之所以稱下交叉,是因為軀幹下半部緊繃與無力肌群的連線剛好互相交叉,而軀幹上半部則稱為上交叉。

針對此症候群的重點主要在於訓練無力肌群以及放鬆伸展過緊的肌群。

-

常見下交叉症候群原因

- 腹直肌無力

- 腹橫肌無力

- 腹斜肌無力

- 臀大肌無力

- 臀中肌後纖維無力

- 臀中肌前纖維緊繃

- 膕旁肌無力

- 豎棘肌(腰髂肋肌、腰最長肌、腰棘肌緊繃)

- 腰方肌緊繃

- 髂腰肌緊繃

- 股直肌緊繃

- 以上原因都可以造成下交叉症候群,可能其中一種,也可能各種原因同時存在。

- 建議預約物理治療評估檢查釐清原貌!請點此

-

下交叉症候群 常見情況

- 長期維持固定姿勢越久越不舒服,移動身體時較緩解。

- 唯獨特定動作或角度下出力產生疼痛,其他動作不會。

-

下交叉症候群 症狀

下交叉症候群肌肉症狀病變通常有以下症狀以及力量影響之二面向演化階段:

- 第一面向:症狀感受由輕到重

- 緊繃→痠→痠痛→鈍痛→刺痛→撕裂痛→失去知覺。

- 第二面向:肌肉力量影響由輕到重,以5至0分表現為以下:

- 5分:可以抵抗地心引力,完成所有的關節活動度,抵抗最大的阻力。

- 4分:可以抵抗地心引力,完成所有的關節活動度,抵抗部分的阻力。

- 3分:可以抵抗地心引力,完成所有的關節活動度。

- 2分:在無地心引力的平面上,完成所有的關節活動度。

- 1分:在無地心引力的平面上,沒有動作,但是可以觸診到肌肉收縮。

- 0分:沒有動作,肌肉也沒有收縮。

- 第一面向:症狀感受由輕到重

-

下交叉症候群 會自然好嗎?什麼時候應該去找物理治療師?

休息1~2天並沒有逐漸改善的結果,或恢復到一定程度後持平了,並無法再更進一步恢復的時候。

-

下交叉症候群 的高風險要素

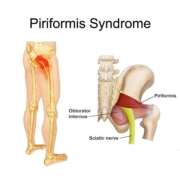

- 姿勢不良 -久坐、彎腰駝背、習慣性側睡、肌肉柔軟度不足、運動過度產生代償等等。

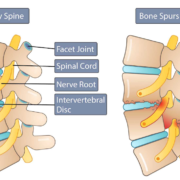

- 結構異常 -長短腳、扁平足、骨盆錯位、脊柱側彎、骨折、手術後等等。

- 其他 -循環不良、無規律運動、組織沾黏、疤痕等等。

下交叉症候群位於下軀幹,而腰腹臀腿部區域缺乏訓練、髂腰肌過度使用(久坐)、姿勢不良、的習慣者皆屬於高風險族群。

-

下交叉症候群的診斷方式有哪些?

診斷的準確度共分三個重點,包含的重點越多越仔細,診斷的準確度就高。此三個重點指常見的門診診程,若能一次到位當然是最準確的。

- 軟組織超音波檢查以及常見該肌肉力量、動作功能、症狀主述判斷

- 核磁共振、以及電腦斷層、神經傳導檢查

- 物理治療評估特殊測試、組織特性狀況判斷

-

景能物理治療師如何評估及治療

物理治療評估及治療分為三個面向:

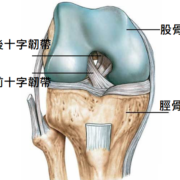

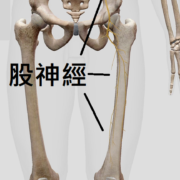

- 身體結構:骨骼、神經肌肉筋膜等是否有位置不正確或者有損傷,必須優先修復,組織沾黏需去除、組織彈性要恢復、循環要良好、關節活動正確。

- 動作品質:確定受傷的部位所有角度動作情況,肌肉使用方式,不同環境下對動作的影響是否有改變等。

- 身體素質:肌肉力量是否足以支撐身體使用的需求、肌腱韌帶等是否足夠強韌足以支撐日常身體負荷的需求等。

景能物理治療之宗旨意在於物理學的角度分析人體的功能以及結構的治療科學;使其恢復動作以及結構於理想狀態,流暢、無痛且平衡

-

下交叉症候群該注意什麼才能避免復發

維持良好姿勢不要久坐與骨盆過度前傾、抬頭挺胸、多伸展髂腰肌與腰部肌肉群、訓練臀大肌與下腹肌群、更換符合工作所需之桌椅。

參考資料與文獻

- Shaikh M, Bhutada P, Kumar R, Kale M. “Prevalence of Lower Cross Syndrome in Housemaids.” Cureus. 2024 Apr;16(4):e57425. DOI: 10.7759/cureus.57425. PMID: 38699138

- Muhammad M, Shahnawaz A. “Lower Cross Syndrome: Specific Treatment Protocol Versus Conventional Physiotherapy.” Folia Med (Plovdiv). 2024;66(1):e135838. DOI: 10.3897/folmed.66.e135838. PMID: 39512035

- Lee SH, Kim JM, Han YJ. “Motor Control on Gait Performance Among Individuals with Lower Crossed Syndrome.” J Back Musculoskelet Rehabil. 2023;36(4):645–652. DOI: 10.3233/BMR-220368. PMID: 38555902

- Romanova AA, Martynov AI, Pavlova OA. “Efficiency of the Application of Miorelaxants in Lower Cross Syndrome.” Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2021;121(10):138–142. DOI: 10.17116/jnevro202112109138. PMID: 34693687

- Czaprowski D, Kędra A, Szczygieł E. “Pelvic Tilt and Stiffness of the Muscles Stabilising the Lumbo-Pelvic-Hip Complex.” PLoS One. 2024 Jan;19(1):e0286789. DOI: 10.1371/journal.pone.0286789. PMID: 39441879

- Yang HJ, Kim TY, Park MS. “Superior Cluneal Nerve Entrapment Neuropathy Due to Lower Crossed Syndrome.” J Back Musculoskelet Rehabil. 2023;36(5):789–793. DOI: 10.3233/BMR-230002. PMID: 36300742

- Page P, Frank C, Lardner R. “Musculoskeletal Screening and Functional Testing.” Strength Cond J. 2016;38(5):30–37. DOI: 10.1519/SSC.0000000000000257. PMID: 27757291

- Deepa T, Devi RG, Rao U. “Functional Aspects of Cross-Legged Sitting with Special Reference to Piriformis Muscle and Sacroiliac Joint.” Clin Biomech (Bristol, Avon). 2005;20(10):1054–1060. DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2005.06.004. PMID: 16260074

- Chaitow L. “The Pelvic Crossed Syndromes: A Reflection of Imbalanced Function in the Myofascial Envelope.” J Bodyw Mov Ther. 2010;14(3):299–301. DOI: 10.1016/j.jbmt.2010.01.008. PMID: 20538229

- Shahnawaz A, Muhammad M. “Lower Crossed Syndrome: A Biomechanical Muscle Imbalance Causing Low Back Pain.” Folia Med (Plovdiv). 2024;66(1):e135838. DOI: 10.3897/folmed.66.e135838. PMID: 39512035