揮鞭症候群 之定義、原因、症狀、建議、治療 – 松山景能物理治療所

-

揮鞭症候群 定義

揮鞭症候群 是因車禍、緊急煞車或是車後被追撞,頸部猶如揮動鞭子般急速伸展及彎曲而引發傷害,又可稱為馬鞭式創傷或頸部鞭打症。

頸椎在高速拉扯的狀態下進而導致此關節所負責之動作方向角度產生受限、週邊肌肉神經筋膜等軟組織拉扯產生發炎、不適症狀,即為鞭甩症候群。

整個頸椎關節在動作上所需的,任何一個地方能壓迫或拉扯骨骼肌肉及韌帶的地方,都能造成揮鞭症候群的問題出現。 但是並非要直接影響到頸椎關節,有些也能因為影響到包覆關節的筋膜和神經,而造成相同的症狀出現,進一步的使關節無法正常運作而有痛或無力緊繃以及神經症狀等感覺。

-

常見揮鞭症候群 原因

- 扭傷

- 拉傷

- 挫傷

- 撞傷

- 摔傷

- 肌肉過度緊繃使關節拉扯錯位

- 關節被慣性拉扯錯位

- 以上原因都可以造成鞭甩症候群而出現關節錯位或發炎、無力等,可能其中一種,也可能各種原因同時存在。

- 建議預約物理治療評估檢查釐清原貌!請點此

-

揮鞭症候群 常見情況

- 車禍

- 肢體碰撞的運動(拳擊、摔角、美式足球)

-

揮鞭症候群 症狀

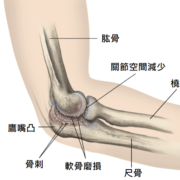

關節錯位症狀病變通常有以下因壓迫組織而產生之症狀以及關節角度以及關節支配之肌肉力量以及神經症狀影響之三面向演化階段:

- 第一面向:關節症狀感受由輕到重,並且症狀會以加總呈現

- 角度受限卡住→角度受限並緊繃→角度受限緊繃且痠痛→角度受限緊繃痠痛伴隨鈍痛→角度受限緊繃痠痛多時鈍痛時而刺痛且無力感強烈→(轉定義為半脫位、脫位情況)。

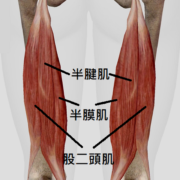

- 第二面向:關節所搭配肌肉之力量影響由輕到重,以5至0分表現為以下

- 5分:可以抵抗地心引力,完成所有的關節活動度,抵抗最大的阻力。

- 4分:可以抵抗地心引力,完成所有的關節活動度,抵抗部分的阻力。

- 3分:可以抵抗地心引力,完成所有的關節活動度。

- 2分:在無地心引力的平面上,完成所有的關節活動度。

- 1分:在無地心引力的平面上,沒有動作,但是可以觸診到肌肉收縮。

- 0分:沒有動作,肌肉也沒有收縮。

- 第三面向:神經症狀影響層面

- 頸部疼痛和僵硬

- 顱底疼痛

- 頭暈

- 視線模糊

- 疲倦

- 注意力不集中

- 記憶力變差

- 耳鳴

- 睡眠品質差

- 易怒

- 肩頸疼痛

- 第一面向:關節症狀感受由輕到重,並且症狀會以加總呈現

-

揮鞭症候群 會自然好嗎?什麼時候應該去找物理治療師?

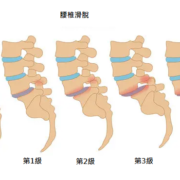

大部分的人有輕微椎間盤突出情況下靜養3個月皆能恢復80%,然而一但有症狀都建議先進行核磁共振檢查,確認有無壓迫中樞神經,若有壓迫則必須在六個月內考量開刀的可能性。 如果靜養三個月沒有明顯恢復改善,或恢復到一定程度後持平了,並無法再更進一步恢復的時候,就建議開刀手術較為保守,原因在於中樞神經壓迫後若導致壞死,即便後續開刀也未必能有良好的恢復成效。如果只是周邊神經壓迫並未壓迫中樞神經,則無須擔心不可逆傷害,可以放心進行物理治療達到最好結果。

-

揮鞭症候群 的高風險要素

- 頸部揮鞭樣症候群的症狀發生在脖子,而鞭甩顧名思義則是頸椎像甩鞭一般受波及拉扯易造成骨骼位置移動到錯的位置,因此受到撞擊或高速拉扯改變結構於此頸部等情形者皆屬於高風險族群。

-

揮鞭症候群 的診斷方式有哪些?

診斷的準確度共分三個重點,包含的重點越多越仔細,診斷的準確度就高。此三個重點指常見的門診診程,若能一次到位當然是最準確的。

- X光檢查以及常見該肌肉力量、動作功能、症狀主述判斷

- 核磁共振、以及電腦斷層、神經傳導檢查

- 物理治療評估特殊測試、組織特性狀況判斷

-

景能物理治療師如何評估及治療

物理治療評估及治療分為三個面向:

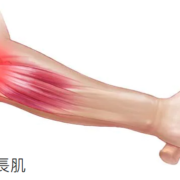

- 身體結構:骨骼、神經肌肉筋膜等是否有位置不正確或者有損傷,必須優先修復,組織沾黏需去除、組織彈性要恢復、循環要良好、關節活動正確。

- 動作品質:確定受傷的部位所有角度動作情況,肌肉使用方式,不同環境下對動作的影響是否有改變等。

- 身體素質:肌肉力量是否足以支撐身體使用的需求、肌腱韌帶等是否足夠強韌足以支撐日常身體負荷的需求等。

景能物理治療之宗旨意在於物理學的角度分析人體的功能以及結構的治療科學;使其恢復動作以及結構於理想狀態,流暢、無痛且平衡。

-

揮鞭症候群該注意什麼才能避免復發

大多數為意外造成,沒有意外則沒有傷害。

參考資料與文獻

- “Whiplash Statistics • Whiplash Prevention”. 2022-09-30. Retrieved 2022-11-25.

- Schnabel, M.; Ferrari, R.; Vassiliou, T.; Kaluza, G. (May 2004). “Randomised, controlled outcome study of active mobilisation compared with collar therapy for whiplash injury”. Emerg Med J. 21 (3): 306–10.

- Rosenfeld, M.; Seferiadis, A.; Carlsson, J.; Gunnarsson, R. (2003). “Active intervention in patients with whiplash-associated disorders improves long-term prognosis: a randomized controlled clinical trial”. Spine. 28 (22): 2491–8. doi:10.1097/01.BRS.0000090822.96814.13. PMID 14624083. S2CID 24634103.

- Logan, AJ.; Holt, MD. (Jul 2003). “Management of whiplash injuries presenting to accident and emergency departments in Wales”. Emerg Med J. 20 (4): 354–5. doi:10.1136/emj.20.4.354. PMC 1726150. PMID 12835348.

- Sterner, Y.; Gerdle, B. (Sep 2004). “Acute and chronic whiplash disorders–a review”. J Rehabil Med. 36 (5): 193–209, quiz 210. doi:10.1080/16501970410030742. PMID 15626160.

- Rydstad, M.; Schult, ML.; Löfgren, M. (2010). “Whiplash patients’ experience of a multimodal rehabilitation programme and its usefulness one year later”. Disabil Rehabil. 32 (22): 1810–8. doi:10.3109/09638281003734425. PMID 20350208. S2CID 6750060.

- Walton DM, Elliott JM. An Integrated Model of Chronic Whiplash-Associated Disorder. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(7):462-71.

- Stace R. and Gwilym S. “Whiplash associated disorder: a review of current pain concepts.” Bone & Joint 360, vol. 4, nr. 1. 2015.

- Spitzer WO. Scientific monograph of the Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders: redefining “whiplash” and its management. Spine. 1995;20:1S-73S.