膕肌症候群 之定義、原因、症狀、建議、治療 – 松山景能物理治療所

-

膕肌症候群 定義

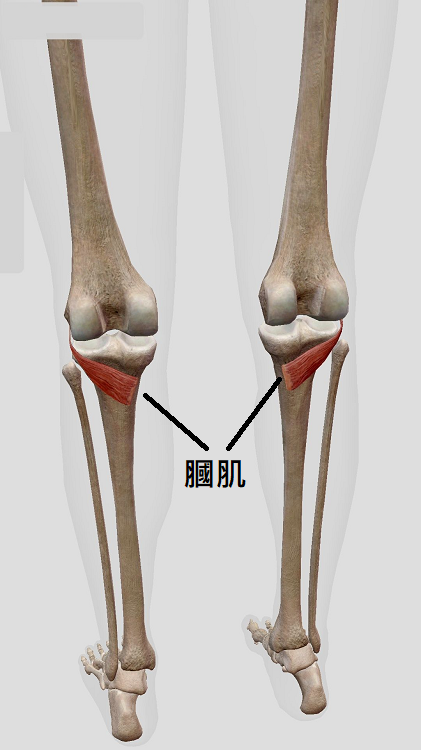

膕肌症候群(popliteus syndrome) 為膕肌損傷所導致,此肌肉所擁有之感覺及動作區域產生發炎、不適症狀,即為膕肌症候群。一般常見於跑步的人,在膝蓋後外側疼痛。

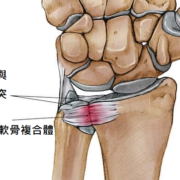

整個膕肌的生長路線上,任何一個地方能壓迫或拉扯肌肉纖維的地方,都能造成膕肌症候群的問題出現。 但是並非要直接影響到膕肌,有些也能因為影響到包覆膕肌的筋膜,而造成近似膕肌症候群的症狀出現,進一步的使肌肉無法正常運作而有痛或無力緊繃等感覺。

-

膕肌症候群原因

- 扭傷

- 拉傷

- 挫傷

- 沾黏、疤痕

- 彈性缺乏

- 骨骼排列錯位壓迫肌肉

- 過度使用

- 過度緊繃

- 血液循環不良

- 特定營養素、水份缺乏

- 以上原因都可以造成膕肌肌肉緊繃或發炎、無力等,可能其中一種,也可能各種原因同時存在。

- 建議預約物理治療評估檢查釐清原貌!請點此

-

膕肌症候群常見情況

- 長期維持固定姿勢越久越不舒服,移動身體時較緩解

- 特定動作或角度下出力產生聲音,其他動作不會

-

膕肌症候群症狀

膕肌症候群症狀病變通常有以下症狀以及力量影響之二面向演化階段:

- 第一面向:症狀由輕到重

- 緊繃→痠→痠痛→鈍痛→刺痛→撕裂痛→失去知覺。

- 第二面向:肌肉力量影響由輕到重,以5至0分表現為以下:

- 5分:可以抵抗地心引力,完成所有的關節活動度,抵抗最大的阻力。

- 4分:可以抵抗地心引力,完成所有的關節活動度,抵抗部分的阻力。

- 3分:可以抵抗地心引力,完成所有的關節活動度。

- 2分:在無地心引力的平面上,完成所有的關節活動度。

- 1分:在無地心引力的平面上,沒有動作,但是可以觸診到肌肉收縮。

- 0分:沒有動作,肌肉也沒有收縮

- 第一面向:症狀由輕到重

-

膕肌症候群 會自然好嗎?什麼時候應該去找物理治療師?

休息1~2天並沒有逐漸改善的結果,或恢復到一定程度後持平了,並無法再更進一步恢復的時候。

-

膕肌症候群 的高風險要素

- 姿勢不良 -不當發力跑步、肌肉柔軟度不足、運動過度產生代償等等。

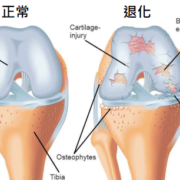

- 結構異常 -長短腳、扁平足、骨盆錯位、脊柱側彎、骨折、手術後等等。

- 其他 -循環不良、無規律運動、組織沾黏、疤痕等等。

膕肌肌肉位於膝蓋後方,而有受到意外受傷以及經常使用到此肌肉的習慣者皆屬於高風險族群。

-

膕肌症候群 的診斷方式有哪些?

診斷的準確度共分三個重點,包含的重點越多越仔細,診斷的準確度就高。此三個重點指常見的門診診程,若能一次到位當然是最準確的。

- 軟組織超音波檢查以及常見該肌肉力量、動作功能、症狀主述判斷

- 核磁共振、以及電腦斷層、神經傳導檢查

- 物理治療評估特殊測試、組織特性狀況判斷

-

景能物理治療師如何評估及治療

物理治療評估及治療分為三個面向:

- 身體結構:骨骼、神經肌肉筋膜等是否有位置不正確或者有損傷,必須優先修復,組織沾黏需去除、組織彈性要恢復、循環要良好、關節活動正確。

- 動作品質:確定受傷的部位所有角度動作情況,肌肉使用方式,不同環境下對動作的影響是否有改變等。

- 身體素質:肌肉力量是否足以支撐身體使用的需求、肌腱韌帶等是否足夠強韌足以支撐日常身體負荷的需求等。

景能物理治療之宗旨意在於物理學的角度分析人體的功能以及結構的治療科學;使其恢復動作以及結構於理想狀態,流暢、無痛且平衡。

-

膕肌症候群 該注意什麼才能避免復發

多伸展大腿與小腿肌肉群、應保持跑步正確的足底壓力重心。

參考資料與文獻

- Petsche TS, Selesnick FH. “Popliteus tendinitis: tips for diagnosis and management.” Phys Sportsmed. 2002 Aug;30(8):27-31. DOI: 10.3810/psm.2002.08.401. PMID: 20086537

- Farrell C, Kiel J, Seemann L, Pujalte GG. “Popliteus Tendon Injuries.” Orthopedics. 2023 Apr;46(4):e193-e198. DOI: 10.3928/01477447-20220719-10. PMID: 35876776

- Doucet C, Gotra A, Reddy SMV, Boily M. “Acute calcific tendinopathy of the popliteus tendon: a rare case diagnosed using a multimodality imaging approach and treated conservatively.” Skeletal Radiol. 2017 Jul;46(7):1003-1006. DOI: 10.1007/s00256-017-2623-8. PMID: 28303297

- Chen B, Liu HK, Wang H. “Arthroscopic Treatment of Popliteus Tendinitis Using the Accessory Portal.” Front Surg. 2022 Apr 21;9:860300. DOI: 10.3389/fsurg.2022.860300. PMID: 35529907

- Okamura H, Ishikawa H, Ohno T, Fujita S, Yamakami S, Inagaki K. “Arthroscopic Osteophyte Resection for Osteophyte-Induced Popliteal Impingement.” Arthrosc Tech. 2022 Oct 20;11(11):e1883-e1887. DOI: 10.1016/j.eats.2022.06.028. PMID: 36457389

- Morrissey CD, Knapik DM. “Prevalence, Mechanisms, and Return to Sport After Isolated Popliteus Injuries in Athletes: A Systematic Review.” Orthop J Sports Med. 2022 Feb 28;10(2):23259671211073617. DOI: 10.1177/23259671211073617. PMID: 35252463

- Liu JN, Rebolledo BJ, Warren RF, Green DW. “Surgical management of isolated popliteus tendon injuries in paediatric patients.” Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Mar;24(3):788-791. DOI: 10.1007/s00167-016-4029-x. PMID: 26856317

- Shenoy PM, Kim DH, Wang KH, Oh HK, Soo LC, Kim JH, Nha KW. “Calcific tendinitis of popliteus tendon: arthroscopic excision and biopsy.” Orthopedics. 2009 Feb;32(2):127. PMID: 19301792

- Draghi F, Cocco G, Lomoro P, Bortolotto C, Schiavone C. “Non-rotator cuff calcific tendinopathy: ultrasonographic diagnosis and treatment.” J Ultrasound. 2020 Sep;23(3):301-315. DOI: 10.1007/s40477-019-00393-2. PMID: 31197633

- Jadhav SP, More SR, Riascos RF, Lemos DF, Swischuk LE. “Comprehensive review of the anatomy, function, and imaging of the popliteus and associated pathologic conditions.” Radiographics. 2014 Mar-Apr;34(2):496-513. DOI: 10.1148/rg.342125082. PMID: 24617694